版权所有:陕西省临床护理联合会 电话:02985251331转2328

地址:西安市高新区锦业路绿地中央广场蓝海第四幢12113号室

网站标识码:6101000038 陕ICP备2022010338号

近年来,随着人民群众健康需求的日益增长和医疗体制改革的深化,我院坚持以患者为中心,积极响应国家卫健委《改善就医感受提升患者体验主题活动方案(2023-2025年)》及《全面提升医疗质量行动计划(2023-2025年)》等文件精神,推行“全院一张床”管理模式,旨在优化医疗资源配置,提升患者就医体验,破解“一床难求”问题。护理部在此背景下,主动破局,通过带组护理管理、规范质量管理、细化人才培养、深化服务内涵等措施,切实落实《进一步改善护理服务行动计划(2023-2025年)》,取得了显著成效。

一、 优化运营管理,激活护理管理动能

1.成立“病友服务中心”,实现床位统一调配

医院设立“病友服务中心”,实时掌握床位使用情况,建立“收治-评估-调配”标准化流程,打破科室间床位壁垒,根据患者病情和床位使用情况统一调配,最大限度提高床位使用效率,缩短患者等待时间。并通过信息化手段,实时更新床位、人力、设备数据,推进全院一张床管理模式落地。

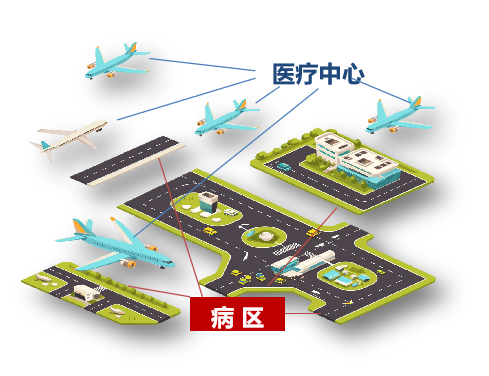

2.护理单元数字化命名,打破专业收治局限

各护理单元分为三大区域——病区、诊区、平台,采用数字化命名,物理区域固定,护理单元实行机场式管理,服务于不同医疗中心。护士长作为护理单元第一责任人,全面管理人财物,重点管理床位使用率、收益率及成本效能,充分调动护理团队积极性,确保床位随患者需求灵活调配。

3.护理垂直管理,保障两院区同质化运行

推行护理垂直管理,实现两院区护理工作一体化管理、同质化运行。护理部对全院护理质量、服务、人力资源、培训、科研及绩效考核进行垂直管理,动态协调,统筹运营,激发护理管理能动性。

二、细化人才培养,提升全科护理能力

1.构建护士分类培训体系

护理部按照“科学管理、按需设岗”的原则,制定了《护理单元护理人员配置原则》,将护理人员分为三类,带组护士、倒班护士、轮岗护士,根据各科患者安全和临床护理质量需求,科学合理设置各类人员配置数量,并实施动态管理,阶梯式晋级。同时,构建基于能力培养的培训系统,在落实层级培训目标的基础上续航,突出各类护士培养重点:带组护士重点培养专科技能、综合服务能力及管理理论;倒班护士通过分层和三基培训体系夯实专业基础;轮岗护士落实规范化培训,高学历人才加强科研、教学能力培养。

2.创新多维度培养模式

积极配合学科调整,打破学科壁垒,以跨学科思维引领,形成新入职规范化培训、分层培训、专科及专项培训相结合的“四位一体”多维度培养模式,强化护理人员综合服务能力培养。

新入职护士,采用系统规范化轮转培训,使其全面了解和掌握各专科疾病护理常规和专业技能,开阔思维,提升能力。同时,科学划分护士能力层级,匹配阶梯式培训目标与路径,因能施教,动态成长。技术骨干(即带组护士),则采用专项培训与专科护士培养相结合的形式。护理部组织拍摄专科理论、操作教学视频,各亚专业小组编撰《专科护理工作手册》,并形成口袋书,均作为专项培训资料;各科室组织护理人员针对性学习,并选派骨干护士前往相关专科进行交叉轮岗实践,提升护理人员综合护理能力;同时,每年选送护士参加国家、省、市级专科护士培训,获得资质,提高技能。在此基础上,还积极开展院内专科护士培养,针对临床需求,定制专属课程,强化专业知识与技能,多渠道培养和提升骨干护士的专业服务能力。

3.组建日常与应急人力储备库

日常以轮岗护士为储备人员,应对医疗学科的实时调整;组建两院区护理专家、护士长及5年以下护士作为紧急状态下的储备库,定期开展应急演练与业务学习,应对突发公共卫生事件。

三、探索护理新路径,保障护理服务质量

1.推行带组护士管理,夯实基础护理质量

通过组建以带组护士为核心的小组,全面落实对分管患者的24小时连续负责。结合我院三类护理单元特点,形成了带组护士区域化、全程化、责任制护理新形态。在病区,每个带组护士小组科学搭配,动态排班,通过带组护士管理,真正做到护理工作贴近患者、责任到人。在诊区,则以带组护士为专业服务核心,对区域内患者全面负责,提高患者的就医体验;在平台科室,则通过带组护士的全程护理,夯实患者在治疗、手术过程中的主体责任。

2.增强制度保障,提升数字化护理单元服务质量

为了保障数字化护理单元服务质量,护理部组建了疑难病历专家库;完善了护理会诊、疑难病例讨论、护理查房、带组护士查房等制度;构建了以专科护士、专业小组为技术指导的护理质量保障体系,并依托专科护理工作手册,切实使跨科收治有基础,专科技术有指导、疑难病例有会诊、护理质量有标准、护理服务有突破,大大提升了各护理单元服务效能。

3.成立护理专业小组,促进护理质量精细化

先后成立包括静脉治疗、健康教育、老年护理等10个专业小组,聚焦专科护理前沿,对标专业行标,细化质量控制指标,深耕专科护理内涵建设。通过定期开展培训、学习、专科指导、护理会诊、健康宣教、基层服务、质量检查等工作,加强专科护理知识和技能的培训与考核,确保护理服务的同质化和高质量。同时依托专业小组构建多学科协作机制,完善协作流程,组建MDT护理团队,努力为患者提供全方位、多层次的护理服务,提高患者救治成功率。

4.设立亚专科小组,构建三级质量管理体系

为确保两院区同质化质量标准的落实,医院成立了护理质量安全管理委员会,下设了11个亚专科小组,形成了护理质量管理委员会-亚专科小组-护理单元(带组护士)三级质量管理体系,全面开展三级护理质控工作,推动护理质量持续改进。通过护理亚专科小组的构建,形成了专业内相互学习、相互借鉴,扬长避短,共同促进的良好发展氛围。

同时,以护理不良事件、护理技术操作并发症、护理投诉为抓手,制定并实施护理不良事件报告管理制度,鼓励科室每月上报隐患事件及护理操作并发症,每季度召开不良事件评析会,对全院不良事件、操作并发症进行深入分析,制定改进措施并跟踪落实。

五、深化服务内涵,彰显人文护理理念

在全院一张床理念下,护理服务的单一性、护理人员培训的常规性及护理质量管理的系统性均发生了突破性变化,广大护士对职业的认同感、工作的主观能动性被充分调动,各科室相继推出各种创新护理服务举措,改善患者就医体验,也逐步形成了独特的人文护理服务品牌。

1.角色互换,体会患者服务需求

开展护士-患者角色互换活动,以“今天我是你”为主题,跨科室、跨专业沉浸式体验患者就医过程,发现护理服务中的不足,体会患者就医过程的不便,从而不断改进护理服务质量,提高患者就医体验,增强护士人文关怀和共情的能力。

2.亮明身份,增进与患者交流

通过带组护士亮身份活动,推行“三主动”加“五心”服务:即主动介绍、主动开展健康教育、主动沟通,接待热心、护理精心、治疗细心、解释耐心、征求意见虚心,增进与患者沟通,激发护理人员主动服务意识,增强患者的归属感。

3.多元化宣教,满足患者健康管理需求

通过规范健康教育园地,把专科护理宣教内容制作成图文并茂、清晰美观的展板,方便患者时时了解。制作健康宣教二维码,把生动的视频、动画或色彩鲜艳的文稿生成二维码,形成“健康树”“科普角”等,为患者提供更多元、更科学的健康科普知识。开展主题沙龙、专题宣讲、模拟演练及手工坊等多种形式的健康宣教课堂,使患者在寓教于乐中学习健康知识,了解健康技能,提升患者健康管理能力。

4.规范交接,保障护理服务连续性

提高交接班效率和质量,使护理工作贴近临床、贴近患者,采用SBAR、小组式交接、反向式交接等方式进行交接,同时强调使用标准化沟通话术,利用查检表、交接单等规范交接内容,利用微信群、护理大屏拓宽交接路径,保证护理服务的连续性。同时,通过配备移动护士车,实现护理工作“零呼叫”,使患者在第一时间得到高效高质的护理服务。

5.创新沟通方式,持续提升服务品质

推行CICARE“六步安心沟通”(即接触,介绍,沟通,询问,回答,离开)、晨间“三问”(一问睡得怎么样?二问伤口疼不疼?三问还有哪里不舒服?)及ERAS护理(快速康复理念)等,共同促进护理服务质量的不断提升。

6.推行一站式服务,提升就医体验感

推出眼科日间一站式护理管理模式,提供导诊、咨询、预约、挂号、缴费等服务。在门诊通过集约化管理理念,把检查、治疗、术前准备等均布置在一个区域内,减少患者的排队次数和等候时间;同时利用地标指引,使就诊流程更清晰;采用流动式岗位设置,使护理工作始终围绕患者展开。

通过全院“一张床”管理模式下的护理服务创新实践,我院护理管理水平显著提升,专科护士的占比逐年增加,患者就医体验大幅改善,满意度持续提升,护理服务质量持续优化,为医院高质量发展奠定了坚实基础。